Beratung Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist keine Zusatzleistung, die Unternehmen erbringen müssen. Nachhaltigkeit ist die Voraussetzung dafür, mittelfristig erfolgreich am Markt zu wirtschaften. Wir sprechen deshalb von der Nachhaltigkeit des Wirtschaftens und meinen damit den nachhaltigen (langfristigen) Erfolg von Unternehmen. Bedingung dafür ist mehr denn je, vorausschauend zu planen und die Verfügbarkeit von Ressourcen (Menschen, Rohstoffe, Energie etc.) langfristig und schonend sicherzustellen.

International sind hierfür von den Vereinten Nationen 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDG) definiert worden, die mit der “Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung” umgesetzt werden. Diese beinhaltet in kurzer Zeit eine umfassende Transformation in den Bereichen Energie, Verkehr, Wohnen sowie Kreislaufwirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft.

Diese Transformation beinhaltet große Chancen, bringt jedoch in den nächsten Jahren große Herausforderungen für Unternehmen mit sich.

Ich unterstütze Sie dabei, diese Herausforderungen zu meistern.

Vom Umweltmanagement zur Nachhaltigkeit

Bislang haben Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen Umwelt- und Energiemanagementsysteme eingeführt. Ziel ist hierbei jeweils die fortlaufende Verbesserung von Umwelt- bzw. Energiekennzahlen.

Im Wesentlichen wird hierbei der Input und Output des Unternehmens betrachtet. Zum Input zählen Energie (z.B. Strom, Erdgas), Wasser, Rohstoffe, Chemikalien, Verpackungen etc.). Beim Output werden Emissionen (z.B. Treibhausgase), Produkte, Abwasser, Abfälle etc. erfasst. Zusätzlich sehen die EMAS sowie die ISO 14001 sogenannte “indirekte Umweltaspekte” vor. Darunter vesteht man Aspekte, auf die das Unternehmen Einfluss nehmen, jedoch sie nicht direkt steuern kann.

Nachhaltigkeit

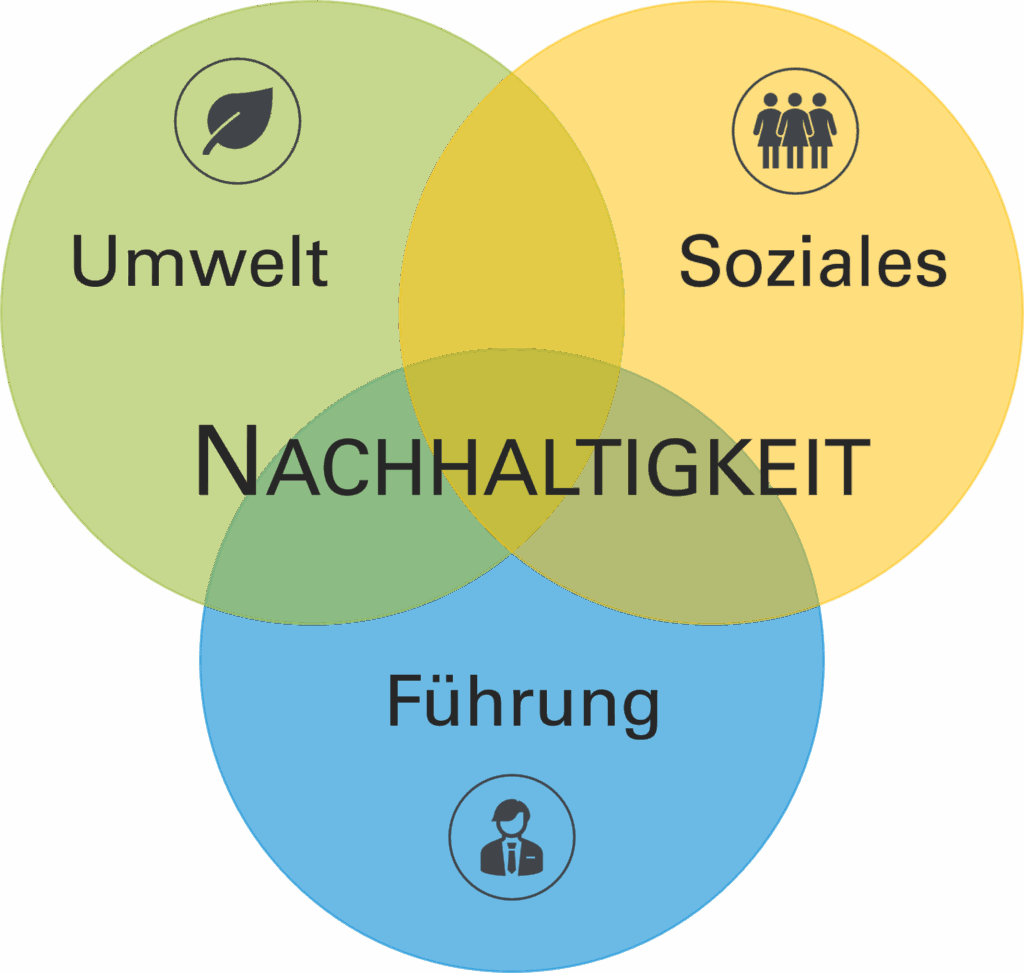

Mit der Nachhaltigkeit erweitert sich ein Umweltmanagementsystem um zwei wesentliche Komponenten: Zum Einen erfolgt die Betrachung über die gesamte Liefer- bzw. Wertschöpfungskette. Zum Zweiten werden zusätzlich soziale Themen und Governance-Themen einbezogen.

3 Säulen der Nachhaltigkeit

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit sind unter der Abkürzung ESG bekannt geworden (Environment, Social, Governance). Dies beschreibt den ganzheitlichen Ansatz in der Nachhaltigkeit.

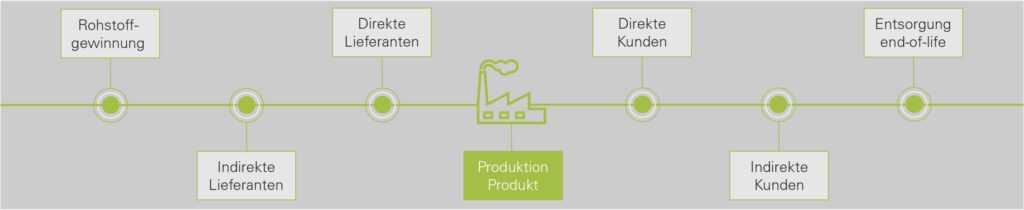

Die zweite Erweiterung des Umweltmanagements ist die Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens.

Natürlich sind zu Beginn nur sehr wenige Informationen über die gesamte Wertschöpfungskette vorhanden. Oft wird in diesem Zusammenhang vom “Scope 3” gesprochen. Dieser beinhaltet jedoch “nur” die Treibhausgasemissionen (THG) über die gesamte Kette. In der Praxis muss jedes Unternehmen seine Position in der Wertschöpfungskette ermitteln und nach-und-nach ESG-Informationen sammeln.

Unabhängig davon, ob ein Betrieb verpflichtet ist, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, ist es aus verschiedenen Gründen äußerst sinnvoll, diese Informationen zu sammeln und geeignete Schlüsse daraus zu ziehen:

- Informationen über die Lieferkette helfen zum Beispiel Risiken hinsichtlich der Verfügbarkeit von Rohstoffen zu erkennen. Lieferanten die in hochwassergefährdeten Gebieten liegen, oder mit veralteten (THG-intensiven) Techniken arbeiten sind ggfs. mittelfristig nicht mehr zuverlässig.

- Hohe THG-Emissionszahlen in Scope 3 belasten die eigene Klimabilanz. Alleine durch das Einholen von Infomationen, wird Druck auf die Marktteilnehmer ausgeübt, seine THG-Emissionen zu senken.

- Auch für die direkten und indirekten Kunden sind die eigenen THG-Emissionen und andere Umweltkennzahlen (z.B. Energieverbräuche) interessant. Für viele Kunden werden (oder sind) diese Informationen Teil der Vergabekriterien für neue Aufträge.

- Eine ausreichende Sorgfalt bei der Behandlung sozialer Themen über die gesamte Kette kann eine positive Reputation des Unternehmens unterstützen.

10 Thesen zur Nachhaltigkeit

Auch ohne aktuelle gesetzliche Anforderungen können einige der nachfolgenden Thesen ein Grund für Sie sein, in Ihrem Unternehmen ein Nachhaltigkeitsmanagement einzuführen.

- Sie möchten ihren aktuellen Stand im Bereich Nachhaltigkeit prüfen.

- Mitarbeitende erwarten von ihrem Unternehmen mehr Engagement beim Thema Nachhaltigkeit.

- Sie möchten sich aktiv für die Verringerung der Folgen des Klimawandels einsetzen.

- Sie sind vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz betroffen und wissen nicht, was nun zu tun ist.

- Sie möchten das Image ihres Unternehmens hinsichtlich Nachhaltigkeit verbessern.

- Ihre Kunden fragen vermehrt nach Themen wie “Nachhaltigkeit”, Klimaneutralität”, CO2-Fußabdruck, Scope 1, 2 & 3 etc.

- Sie müssen einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen und möchten sich darauf vorbereiten.

- Sie streben mit ihrem Unternehmen eine Klimaneutralität an, und möchten einen Plan erarbeiten, wie das gelingen kann.

- Sie möchten den CO2-Fußabdruck ihres Unternehmens ermitteln und angemessen verbessern.

- Sie möchten freiwillig ein Nachhaltigkeitsmanagement um sich nachhaltig zukunftssicher aufzustellen.

FAQ zur Nachhaltigkeit

Nein, die Einführung eines Nachhaltigkeitsmanagements ist nicht verpflichtend, zumal derzeit keine Norm existiert, anhand deren ein solches System zertifizierbar wäre.

Die Einführung eines solchen Systems ist trotzdem sinnvoll, damit ihr Unternehmen systematisch die Herausforderungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsberichterstattung, EU-Taxonomie, Ermittlung von Treibhausgasemissionen etc. meistern kann.

Da die Nachhaltigkeit das gesamte Unternehmen inkl. seiner Wertschöpfungskette durchdringt, können durch Bildung von Nachhaltigkeitsteams die Anforderungen Umwelt, Soziales und Governance systematisch ermittelt werden. Da hier verschiedene Themen zusammenwirken, ist dies eine wichtige Voraussetzung für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten.

Es werden nicht direkt “Nachhaltigkeitsmanagementsysteme” gefordert, jedoch steht das Thema “Nachhaltigkeit” in vielen Bereichen derzeit ganz oben.

Die Wettbewerbsvorteile können erheblich sein. Nicht zuletzt, weil Unternehmen nun auch Nachhaltigkeits-Ratings unterliegen, sind diese Themen für den Wettbewerb unerlässlich.

Die wichtigsten Komponenten sind:

- Benennung eines Nachhaltigkeitsteams und Festlegung der Aufgaben und Themenfelder

- Sammlung vorhandener Daten aus Umweltmanagement, Arbeitsschutz, Governance, Wertschöpfungskette

- Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse um zu ermitteln, welche Themen konkret weiter zu vertiefen sind

- Zusammenstellung der noch fehlenden Daten und Informationen

- Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts.

3 Säulen der

Der Weg zum (CSRD) Nachhaltigkeitsbericht

Derzeit herrscht durch die Omnibus-Verordnungen eine große Unsicherheit, wer Nachhaltigkeitsberichte erstellen muss und wenn ja, ab wann und in welcher Form (ESRS, VSME) dies notwendig oder freiwillig sinnvoll ist. Betriebe, die in den nächsten Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen wollen oder müssen, können wie folgt vorgehen:

Im ersten Schritt sollte ein Nachhaltigkeitsteam gebildet werden, in dem die verschiedenen Themenbereiche rund um Nachhaltigkeit abgebildet werden. Hier laufen die Kenntnisse über die Umweltsituation, Soziales (Arbeitnehmerrechte etc.), Governance (Führung) sowie zur Wertschöpfungskette zusammen. Das Team trifft die Entscheidungen, wie die Berichterstellung erfolgt (etwa mit Hilfe des DNK) und in wieweit weitere Berichtspflichten (zum Beispiel auf Grund der EU-Taxonomie-Verordnung) anstehen.

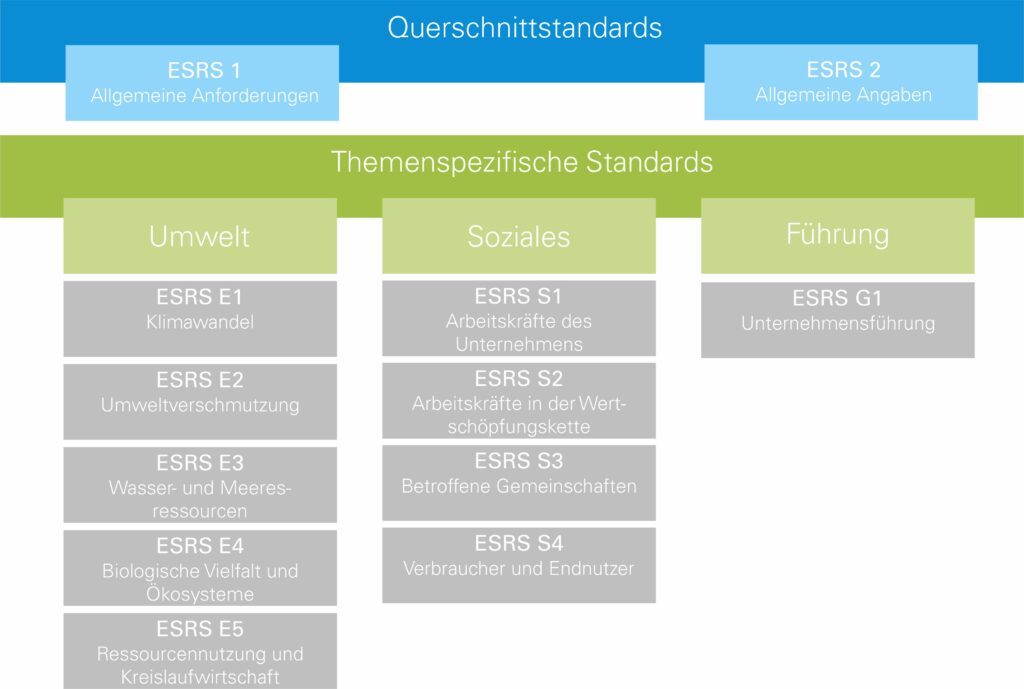

Die Basis für die Berichterstattung bilden derzeit die ESRS-Standards. Diese von der EFRAG erstellten Standards beschreiben die konkreten Anforderungen, welche Informationen veröffentlicht werden müssen.

Im ersten Set wurde zwei Querschnittstandards (ESRS 1 und ESRS 2) sowie insgesamt zehn themenspezifische Standards (Umwelt E1 bis E5, Soziales S1 bis S4 sowie Führung G1) veröffentlicht. In der Zukunft sollen noch sektorspezische Standards hinzukommen (z.B. Kohle, Stahl, Chemie etc.). Die themenspezifischen Standards unterliegen der im dritten Schritt durchgeführten Wesentlichkeitsanalyse. Lediglich Themen, die hier als “wesentlich” erkannt worden sind müssen berichtet werden.

Eine vereinfachte Version stellt der VSME Standard dar, der wahrscheinlich für mittelgroße Unternehmen als Vorgabe für die Nachaltigkeitsberichterstattung dienen wird.

Im zweiten Schritt führt das Team die Bestandsaufnahme durch, welche Informationen im Haus bereits vorhanden sind. Managementsysteme wie Umweltmanagement (ISO 14001, EMAS), Energiemanagement (ISO 50001) oder Arbeitsschutzmanagement (ISO 45001) liefern hierfür wertvolle Daten.

In der Wesentlichkeitsanalyse (dritter Schritt) wird bestimmt, welche Nachhaltigkeitsthemen für das Unternehmen als wesentlich eingestuft werden. In ESRS 1 wird die sog. “Doppelte Wesentlichkeit” gefordert. Hier werden die Auswirkungen der Unternehmens auf Mensch und Umwelt (Impacts) sowie die finanzielle Auswirkungen mit Risiken und Chancen (risks and opportunities) betrachtet. Man spricht auch von Inside-Out (impacts) und Outside-In (risks and opportunities). Ein Teil der Wesentlichkeitsanalyse ist auch der Dialog mit den Stakeholdern, die ebenfalls zu den Themen befragt werden müssen. Die Themen, die der Wesentlichkeitsanalyse zugrundegelegt werden sollten sind in einer Tabelle in ESRS 1 AR 16 beschrieben.

In der Überarbeitung der gesetzlichen Nachhaltigkeitsanforderungen zeichnet sich ab, dass eine doppelte Wesentlicheit weiter gefordert wird. Allerdings sollen die Kriterien hierfür verinfacht werden.

Im Anschluss legt das Team in einem vierten Schritt fest, welche Daten nun noch benötigt werden, um einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Nachdem diese ermittelt sind, kann der Nachhaltigkeitsbericht erstellt und dem Wirtschaftsprüfer zur Prüfung vorgelegt werden.

Unser Service für Sie

Beratung

Wir unterstützen Sie bei der Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse und in der Folge der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts.

Schulung

Wir vermitteln Ihnen das nötige Wissen, um Ihre Nachhaltigkeitsthemen zu erkennen und umzusetzen.

Prüfung

Wir prüfen, welche Art von Nachhaltigkeitsberichterstattung für Sie notwendig und/oder sinnvoll ist.

Medien

Wir entwickeln für Sie individuelle Dokumente, Schulungsunterlagen und Vorlagen zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten.